左右の筐体を繋ぐ柱と、転輪の軸受けを設置します。

使用する柱は4つ。

柱はモーターを設置する筐体の内側へ設置します。

こんな型の穴が開いている方がモーターを設置する筐体↓

向きは、起動輪用のベアリングを取り付けた側が「外側」になります。

<筐体の内側、外側の図解>

このように、本体中央側へ凹ませる型で設置し、ネジは内側から挿し込みます。

取り付ける箇所は筐体の長穴が隣接する四隅です。

このときネジは完全には締めず、グラグラの仮設置程度に回しておきます。

後からアルミフレームを差し込む必要があるので締めていると緩めるという手間が増えることになります。

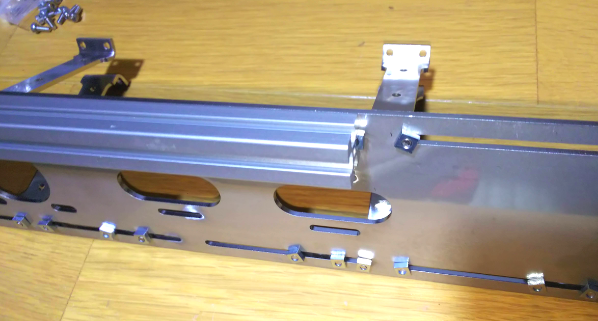

4本取り付けるとこのようになります。

次に、転輪の軸受けを片面に4つ設置するのですが、

後で転輪の軸を差し込んだ際に数カ所固い部分がありました。

本来ならこのような型で組めると理想なのですが、

軸受けに多少のバリが出ているため、

バリに引っかかって入りにくかったものだと推測されます。

特に割れるような物ではないので僕は無理矢理ねじ込んで作業完了させましたが、予め転輪軸を通してみて、素直に通る面を内側へ向けて設置する方が良いでしょう。

<設置する場所>

軸受けを全て設置するとこのような型になります。

このネジもグラグラの仮設置にしておきます。

この時、軸受けを設置する方向を下図の赤丸/黄丸のどちらに付けるかによって完成後の本体に対するモーターの向きが変わります。

例えば、2つクローラーモジュールを使う場合、逆向きに取り付けることでモジュールが左右対称となり、バランスの取れたマシンを設計をすることが出来ます。

反対側の筐体にも軸受けが同じ向きになるよう、一度並べてみて本体内側に向けて軸受けを設置しましょう。

<2台それぞれ別の向きに軸受けを取り付けた場合>

つぎに、軸受けが設置されていない側の柱のナット部分にアルミフレームを通していきます。

だいたい真ん中になる用に設置します。

このとき、明確な位置となる目印が特にありませんから「ここで良いのか?」と少しモヤモヤします。

気になるなら自分でサイズを測ってマークすれば済むだけの話なのですが、組み立て用具にマジックが追加されてしまいますから、出来れば最初からアルミフレームに「ここが中央」という簡単な目印でもあると嬉しいです(CuboRex様に要望します)。

取り付けたらネジをしっかり締めます。

軸受けの設置側も同じように、ここではまず柱だけを固定します。

軸受けの位置は、モーター等の内部の機械に干渉しないように後から決めることになりますのでここでネジは締めずにそのまま放置します。

今回の作業はここまで。

軸受けや筐体の上下等、「絶対ここじゃなきゃダメだ」という構造では無いので、この辺が一般的なプラモデルとは違う所ですね。

CuBaseはモーターの変更なども予め考慮されて対応に余裕のある設計になっているようです。

「ユーザー自身が必要だと思う場所は自由に変更出来る」ことを念頭に開発されているメーカー様の意図が伺えます。

<次回>

<組み立て工程の目次はこちら>