樹脂パイプを約24mmでカットします。

これを4つ作ります。

このパイプが転輪の左右幅を維持するためのスペーサーの役割をします。

さらに縦に切れ目を入れます。

切ったパイプを広げて(少し硬いです)、転輪の軸に入れます。

このようになります。

最初、「なんで最初からパイプを入れておかないんだ?」と思っていましたが、

転輪の軸受けを締める時に邪魔になるからなんですね。(なっとく!)

次に、起動輪軸とモーター軸にプーリーを入れてベルトを張るのですが、

よく見ると作業中に下を向く面のモーターの端子がフレームよりちょっとだけ出るので、予めモーターの端子を曲げておく等、作業スペースの傷予防をしましょう。

起動輪側にはスペーサーを入れてからプーリーをセットします。

プーリーにある固定用の芋ネジが各軸の切れ込みがある方向になるように設置します。

このとき、モーターの軸がアルミフレーム側を向いていると芋ネジに六角レンチが入らないので、

その場合は、モーターを適当に通電させてネジを回しやすい向きに変えると作業が楽になります。(手で軸を回すのは大変)

こちら向きなら回しやすいです。

モーターを引っ張ってベルトを張った状態でネジを締め、モーターをガッチリ固定します。

<追記>

過負荷をかけて運用していると軸とプーリーのネジが弛んできます。

このプーリーと軸の固定方法なら弛みにくいのでお勧めです↓

作業も大詰め、いよいよ履帯をセットします。

遊動輪を筐体の切れ込みから入れて、一番奥にセットします。

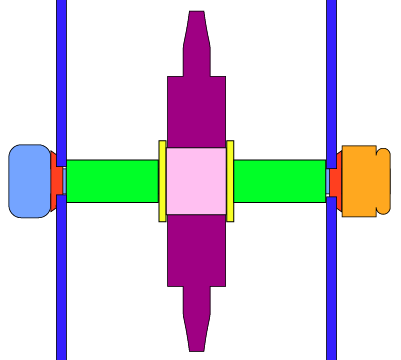

図)遊動輪軸の円錐形のワッシャ(オレンジ)が筐体(青)を挟むような型になるように配置します。

履帯のチェーンが起動輪・遊動輪両方のスプロケットにしっかり食い込むようにセットします。

履帯にテンションをかけながら13番レンチ(モンキーレンチ)と六角レンチで締めるのですが、

テンション掛けながら締めるのってなかなか難しいので、

少し締めてから、このようにレンチの軸でテコの原理で左右の遊動輪軸にテンションをかけて、また締めてと繰り返して少しずつ履帯を張りました。

完成です!

ベルトを手で動かしてみます。

モーター単体だと軸は手では動かせませんでしたがプーリーを介すと動くんですねー。

きちんとプーリーが空回りしていないか等、チェックをします。

通電してみます。

なんか、昔にミニ四駆を作った時を思い出しました。

おお〜!すげー!ちゃんと動くー!!(当たり前なんだろうけど、動いたら感動しますよ!)

横向きに動かす場合は、プーリーがフレームより出っ張るので何かで浮かせる必要があります。

<追記>

カバーを付けると解決します。

ちなみに、モーターを取り付けない(ベルトを外した)状態では結構軽く転がります。

CuBaseは各軸にベアリングがしっかり使われていますので重量感があるけど動作は軽快なんですね。

配線は、マイコンで制御する事を考えてコンデンサとフェライトコアでノイズ対策をしました。

<追記>

マイコンでエラー無く制御することが出来ました。

使用したモータードライバーはこちら。

以上、ここまでがCuBase組み立てレビューになります。

<組み立て記事先頭>

<オマケ>

CuBaseの上にCuBaseを載せて上下の履帯を逆向きに動かしてみました。

すっごい安定性!!

以前作った自作クローラマシンをCuBaseに載せてみました。(端っこを乗っけただけ)

わわわ、なんかワケワカランけどかっこいーーー!!(本当にワケワカラン・・・)

ついでに走らせてみた。かっこいー!

<過去記事 自作クローラー>