いきなりですが、低温調理器って憧れますよね?

これがあるとローストビーフにチャーシューにぃ、いろいろなことができるんです!

しかし、単純に63℃とか70℃とかを長時間維持するだけの機能なのに高ケーなオイ!

いや専用器具はそれなりの機能が備わっていることは解っていますよ!

けど頻繁に使わないと思われるものを買うのは躊躇します。・・・いやしかし低温調理やってみたい!

ってことで早速家に余って放置しているRaspberryPiで自作してみることにしました。

「ラズベリーパイを使って調理」って、何やらおいしそうですしね!(どーでもいい)

まずは、温度センサを取り付けます。

温度センサーは1-Wire式のものが便利です。

こいつは、以前にも室温の計測で使って便利だー!ってことで多めに買っておいたので家に在庫があります。

温度は125℃まで計測できるので問題無し!

過去記事↓で取り付けた通りなので割愛します。

次に、調理器具を調達します。

保温に適していて、水が蓄えられる構造の「炊飯器」や「ポット」が良さそうです。

しかし、IH式のものは制御基盤が良く解らないので、単純なヒーター式の「接続したら温まる」という単純な構造のものが良さそうです。

<参考記事>やはり!先輩がいらっしゃる!

参考先の先輩はポットのAC100Vをそのままソリッドステートリレーという高価な半導体リレーを使われていますね。

僕の家には改造できるようなポットはなく、たまたま一人暮らしで使ってた3合炊きの古い炊飯器があったのでそれを使うことにしました。

炊飯器なのでコンセントに挿してすぐ過熱はしません。分解あるのみ!「もしやヒーターはリレーで直結してるのかな?」と分解してみると、ふむふむ・・・

制御信号はマイコンなので詳細不明なものの、ラッキーなことにマッキーで回路を辿っていると、基板に特にトリッキーな所は無く、高圧部回路からリレーへの解りやすい接続回路をすぐに発見しました!

リレーの制御部には12Vの電圧がかかっていて、反対のリレー接続部をGNDへ繋げてやることでリレーが反応してヒーターに100Vが流れ過熱します。

今回はこのリレー制御部分の線だけ外に出してリレーを流用することにします。

(※家電の分解は完全に自己責任です。細かな情報を不用意に発信して、もし事故にでもなったら責任が取れませんので分解等の詳しいことは省きます。)

ということで、発熱体は炊飯器に元から付いているヒーターとリレーを利用します。(元から搭載されている温度ヒューズもそのまま使えるのでラッキーです!もし暴走しても安心!)

温度センサーは釜の周囲をグルッと回っていて、どうやらA/Dコンバータが必用そうなので今回はラズパイ用に冒頭の簡単接続の温度センサーを利用することにしました。

お釜の元のセンサーのあたりに貼付けます。

要するに、炊飯器の構造はこんな感じだったので、

リレーを拝借して、温度センサーを増設しただけです。

ですので改造後も炊飯器の機能はそのまま使えます。(使う予定はありませんが)

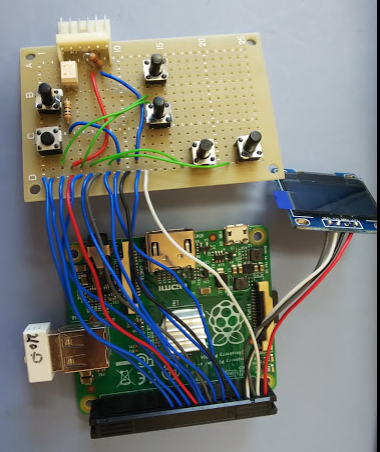

で作ってみた制御回路がコチラです。・・・といっても上図の通りメインはフォトトランジスタと抵抗だけ(笑)あとオプションとして単品で操作できるようにプッシュスイッチ数個とディスプレイ。

RaspberryPiは用途が無くなった初代のRaspberryPi A+

必要最低限の機能で低消費電力で冷却ファンも必用無いので組み込み機器には最適です。

<概要>

- リレーの制御はフォトトランジスタで炊飯器のリレーを制御、フォトトランジスタなので炊飯器回路とは完全に安全に分離できます。

- 温度センサーはVCC(3.3V)、GND、信号線の3線で接続しています。

- スイッチ6個(ジャンクで取り置きしていたもので数は適当、後で何かしら機能を割り当てることにします(雑!))。

- 有機ELディスプレイ(余っていたので)。

- 5V線(配線しただけ、後ほど電源をUSBからではなく余ってる5V電源を基盤から接続するかも?(雑!))。

ざっくりな(優柔不断すぎる)回路というほどの回路でもありませんが、ひとまず必用な基盤は完成です。

あとはプログラムを書いて無事に動く事を祈るばかりです。

続く