アルコールがコロナに有効という情報が出てから消毒用アルコールが薬局から消えて約1ヶ月以上経っています。

アルコール以外の消毒液もあるにはありますが、やはり手指消毒に使うにはアルコールが理想です。

いつも以上に除菌で消毒用アルコールをよく使うようになった最中、仕事で使う消毒用アルコールの在庫までこのまま枯渇してしまっては困ります。

ということで、ドアノブなどの設備や身の回りの消毒で使う程度の精度をあまり求められないアルコール消毒液ぐらいはいつでも自分で精製できるように先手を打つことにしました。

<注意事項>

アルコールの精製は法律、火災や事故など様々なトラブルの原因を秘めています。

このブログ内容に起因するトラブル等においては一切の責任を持ちません。

また、実験内容は私個人の行なった実験の実例であり、ブログを参考にして実験を行なう事を推奨するものでは御座いません。

もし、実験を行なう際には消化器などを手元に用意の上、火災に充分注意してください。

以下、完全に「自己責任」という判断において読まれることをお願い致します。

消毒用アルコールの材料

消毒用アルコールには、一般的にエタノール(エチルアルコール)が用いられます。

エタノールは人体に害の少ない(害が無いわけではないことに注意)飲用も可能なアルコールで、このアルコールを多く含むものの代表に「お酒」があります。

消毒用にアルコールを抽出しようと思うと、

- アルコール成分を多く含んでいること

- 不純物が少ないこと

が重要です。

ウォッカやホワイトリカーが適材と言えるでしょう。

そして、中には90度を超えるウォッカ(「スピリタス」というお酒が96度)も存在するようですが、飲用のお酒には糖分や香料など消毒に不向きな成分も含まれることもあるため、映画のワンシーンのようにお酒そのものを消毒用アルコールとして使うのはお勧め出来ません。

<大事なポイント>

アルコール度数が高ければ高いほど良いというものでもなく、高過ぎると消毒する前に揮発してしまったりと消毒の用途を成さなくなるので注意しましょう。

アルコール消毒として適しているアルコールは約70~80%程度のエタノール水溶液です。

「約15秒ぐらい完全に渇かない」という状態が理想です。

法律の問題

飲めるアルコールを精製することは日本の法律「酒税法」で禁止されています。

これは既存のお酒の蒸留行為も含まれています。

回避策として「飲用でなくす」という方法を取ります。

同じアルコール仲間の「イソプロパノール」を混ぜる事で酒税法を回避することが出来ます。必ずイソプロパノールアルコールを混ぜましょう。

イソプロピルアルコールも濃度50%がそのまま手指消毒液として使えます。

但し、エタノールより脱脂作用が強いため手が荒れやすいです。

同じように「料理酒」も塩を添加することで飲用で無くして酒税法から逃れているのですが、蒸留すると塩分は分離されて「飲めてしまう」ものになるので塩を混ぜるという方法は今回の回避策としてはNGです。

消毒用アルコールにもイソプロパノールが添加物として含まれているものがあります。これが安い消毒用エタノールの正体です。

注意)飲めないようにするといっても「飲むと失明する」と有名な燃料用アルコール(エチルアルコール)は劇薬ですので絶対に混ぜないようにしましょう。

また、「アルコール事業法」は90度以上のアルコールを精製する飲用以外も含める全ての場合に適応されます。

何度も蒸留行為を繰り返すと超える場合もあるかもしれませんのが、まあ普通に一般機材で蒸留するだけであれば超える事は無いでしょう。(蒸留で得られるアルコールは96%以上にはなりません)

心配であれば蒸留後の回収容器に予め蒸留予定の10%分の水を入れておくと良いでしょう。

このように「アルコール事業法」や「酒税法」として厳しく管理されているアルコールの精製ですが、厚生労働省はこの度酒造メーカーが消毒用アルコールを製造販売する場合には今回に限り許可するということを通達しています。

<参考>

厚労省/「高濃度エタノール」代替使用で事務連絡改定 | 流通ニュース

これにより酒造メーカーからの消毒用代用アルコールの供給が開始されることになります。

これらが一般に広く出回り始めたらわざわざ蒸留させる必要も無くなりそうです。

アルコール成分を上手に分離させるために

アルコールを蒸留する時に問題になるのが「共沸点」とよばれるもので、簡単に言うと「水とアルコールを熱すると、水とアルコールの混ざった液体からは水とアルコールの混ざった蒸気ができますよ」というものです。

当然ですが、その蒸気を冷やして集めれば水とアルコールの混合物が出来てしまいます。

ただ、アルコール成分の方がより揮発しやすいため元の混合物よりはアルコール濃度は高くなります。アルコール成分の低い原液でもこれを繰り返すことでより濃度を高めることが出来るようになります。

ですので、最初から純度の高いアルコールを蒸留するにはこの共沸点をどのように無くすか?

ということが課題になるわけですが、これには方法がいくつかあって、その方法の1つが「塩を混ぜる」という方法です。

<参考>

この方法を用いると水溶性の性質を持つ塩が水に溶け、水の揮発性が低下することで理論上は共沸点が消失します(実際には温度による飽和濃度の違いとか実にややこしい)。

これにより純度の高いアルコールを蒸留で得ることが出来るようになります。(90%は超えないようにしましょう。)

装置の作成

失敗編

(この失敗編は読み飛ばしてOKです。)

「安全に」「簡単に」ということを念頭に考えた時に「火を使わない」という方法を取りたいと思います。

僕もそうでした。

そして、「過熱」と「冷却」をするということは、要するに「熱交換」だから、小型の熱交換器を使えば効率良く安全に蒸留が可能なんじゃないか?

と思い立って作ったのが第一プランの以下のものです。

小型の熱交換器といえば電子工作界隈では有名なペルチェ素子

<参考>

冷却ができる電子部品「ペルチェ素子」の使い方 | VOLTECHNO

これを利用すれば過熱と冷却が一気に出来ます。

ペルチェ素子を2枚重ねて、

コーヒー缶に熱伝導グリスで封入します。

上の缶で過熱して気化させ、下の缶で冷却させてアルコールを液化する。

といった寸法です。

予備冷却管も付けていて発想は悪く無いと思うのですが、残念なことに冷却缶の温度が10℃以下にはなりませんでした。

電圧5V程度が限界で、これ以上電圧を上げると熱が冷却缶の方にまで流れてしまい結局は室温よりも温度が上がってしまうという・・・。

一応使ってみましたが、アルコールの抽出能力は「気持ち程度」のものでした(一応出来ることは出来るけど、これ50cc抽出するのに何日掛かるねん?ってレベル)。

おそらく敗因は「断熱性」です。

断熱材として軽量粘土を使ったのも良く無かったのかもしれません。

まあ素人工作で出来る範囲では限界を感じてしまいましたので第一プランはこれにて終了です。

もしこの構成で効率化に成功した例がありましたら是非とも教えてください。

成功編

第二プランは一般的に広く行なわれている簡単な方法にしました。

蒸留器を使う方法です。

とは言っても販売されている「蒸留器」はカッコイイですが高価です。

コロナ騒動が終った後に使い道もありません。

ということで、蒸留器を格安で手作りします。

過熱部は缶コーヒーのキャップに穴を開けてホースを固定するだけです。

まず、キャップを裏返してペットボトルのキャップ等の上に置きます。

アイスピック、ドライバーなどの先の尖ったものでエイっと突いて穴をあけます。

次にお箸などで穴を広げます。

これに、観賞魚などでよく使われている

を固定します。

エアホースを先ほどの穴に通します。

先が出過ぎない程度にしたら、

周りに出ている金属片を寄せるようにホースの周りに寄せます。

これで多少引っ張っても外れなければOKです。

頑張りすぎて穴が細くなりすぎない程度に。

あとはボンドで蒸気が漏れないように周りをボンドで固めてしまえば完成です。

この加熱用のボトルに上の「アルコール成分を上手に分離するために」の項目で記述したように、ウォッカに塩を混ぜ(100ccで10gぐらい溶かしました)、その上で法律違反にならない為にイソプロピルアルコールを少量混ぜたものを原料として用意します。

次に冷却部です。百均のプラスチックボックスを利用しました。

冷却管は第一プランで予備冷却管として使っていた物をそのまま冷却管に採用しました。

直径4mmのアルミパイプがホースにはピッタリです。

放熱性抜群なアルミパイプを冷水に浸ける方法なら長さもそんなに必要無いです。

4mmのアルミパイプを素手で綺麗に曲げるのはかなり難しいので専用の治具を3Dプリンターで作りました。

<Googleドライブ>

paipmage45-200.obj.stl - Google ドライブ

これにフィットさせながらパイプを曲げると折れません。

が、一度曲げると戻せません(折れる)ので気をつけて曲げます。

パイプ曲げには直径に応じた専用のツールも販売されています。

パイプを曲げるなんてムリ!という方は、パイプをボックスに収まる程度まででカットしてしまうとか、曲がる部分はホースを繋ぐなどの方法でもおそらく大丈夫です。

冷却管はボックス内で全体に勾配を付け、出口には一カ所穴をあけてパイプを通し、ボンドで冷却水が漏れ出ないようシーリングします。

水をたっぷり入れて水漏れが無い事を確認し、氷を浮かべたら冷却部の完成です。

アルコールの精製

まずは精製されたアルコールを貯める容器にどのぐらいが限界か?の印をつけておきます。

実際に計量容器に100mlの水を入れて収集容器に移して印を付けると良いでしょう。

42度のウォッカ100mlから蒸留すると、全部集められたとして40ml、このぐらいが限界です。

この容器だと200ml分(80ml)は集められそうですので80mlの所も印を付けています。

アルコールは引火性のガスになります。蒸留の際には換気をしっかりしてください。

途中で部屋がアルコール臭くなった場合はどこかから蒸気が漏れている可能性がありますので中断してすぐに窓を開けて換気をしてください。

水温が100度に達しない程度で調整しながら過熱します。

<動作の様子>

出口からポタポタとアルコールの雫が垂れて来ます。

この手作り蒸留器は効率が良いようで、部屋の中でアルコールの臭いは感じませんでした(換気扇も回していましたが)。

ウォッカ200mlからこれだけ蒸留できました。

予定より多く感じますが、水分が思ったより出ているってことですね。

あまり深追いしないようにします。

臭いはアルコールそのものの臭いで特に気になることもありません。

さて問題は、このアルコールが「消毒に適している濃度に達しているか?」ということです。

消毒用アルコールの濃度測定方法

作ったアルコールの濃度の測定をするのにどうやったら良いのか・・・これはなかなかの難問でした。「比重」を使うのが通例ですけれど、素人が計量で濃度求めるには難易度が高いです。そもそもそんな正確な計量器が無い。

自分で測定できる簡単な方法として「蒸発時間を比較する」など考えていたのですが、すごい画期的な方法を投稿しておられる方を発見しました!!

なんと「油性マジックの溶け具合で比較する」という超簡単な方法です。

そうか、アルコールって溶剤ですものね。

こんな簡単な方法があるなんてスゴイですね。思いつかなかった。

早速実験してみました。

材料となるウォッカをそのまま垂らしたのがこちら↓

全くインクは溶けません。アルコール濃度が低いことが解ります。

今回の実験結果

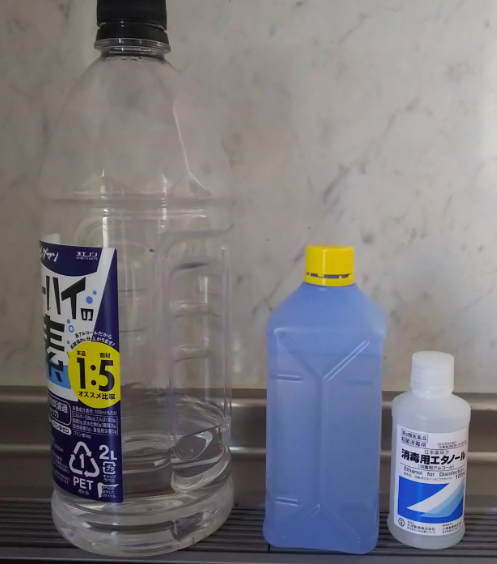

左が今回精製したアルコール、真ん中が消毒用アルコール、右が無水エタノールです。

無水エタノールには遠く及ばないものの見た目は消毒用アルコール(76.9%〜81.4%)よりは若干濃い感じです。

僕は仕事の関係上消毒用アルコールを良く使います。

実際にいつものように手指消毒を行なってみたところ、普通に使えるレベルでした(今回のアルコールは仕事には使いませんが)。

少しだけ揮発する時間が早いかな?これを消毒用エタノールと同じぐらいの揮発時間になるように少し水で薄めれば消毒用アルコールの完成です。

2Lのウォッカから、500mlの消毒液と100mlの消毒液を作りました。

まだ残っています。

単価

2Lのウォッカから約1L弱の消毒用エタノールが抽出できるとすれば、まあ価格的にも消毒用エタノール500ml2本を適正価格で買うのとあまり変わらなさそうです。

消毒用エタノール500mlが7,980円て・・・おかしすぎる価格(2020/04/24時点)

このウォッカ(2L 2,344円)から1Lのエタノール抽出したら500ml約1000円台で済みます。

「無い物は作る」という定で考えるといろいろなものが代替品として使えたり材料になります。

貴重な医療資源を奪い合わないで冷静に自分で出来ることをしていきましょう。

<コロナ対策関連記事>

![[From da Phactory] [フロム ダ ファクトリー] シリコンチューブ 樹脂 アクリル 透明 軟骨ピアス ボディピアス(クリア,14G) [From da Phactory] [フロム ダ ファクトリー] シリコンチューブ 樹脂 アクリル 透明 軟骨ピアス ボディピアス(クリア,14G)](https://m.media-amazon.com/images/I/21Hc+VXJ7nL._SL500_.jpg)